55年前的春天,东方红一号卫星从太空传回来自中国的声音;5年前的春天,习近平总书记给参与“东方红一号”任务的老科学家回信,高度评价他们创造了令全国各族人民自豪的非凡成就。

从《东方红》乐曲响彻寰宇到“神舟”往返、“天宫”建成、“嫦娥”探月、“天问”探火……在建设航天强国的征程中,东方红一号卫星永恒璀璨,指引着一代代航天人向宇宙更深处进发。

宇宙唱响“东方红”

“作为‘东方红一号’任务的参与者,你们青春年华投身祖国航天事业,耄耋之年仍心系祖国航天未来,让我深受感动。”习近平总书记在回信中说。

5年前,孙家栋、王希季、戚发轫、胡世祥、潘厚任、胡其正、彭成荣、张福田、陈寿椿、韩厚健、方心虎等11位参与“东方红一号”任务的老科学家给习近平总书记写信,回顾了中国航天事业发展的辉煌历程,表达了对实现中国梦、航天梦的坚定信心。

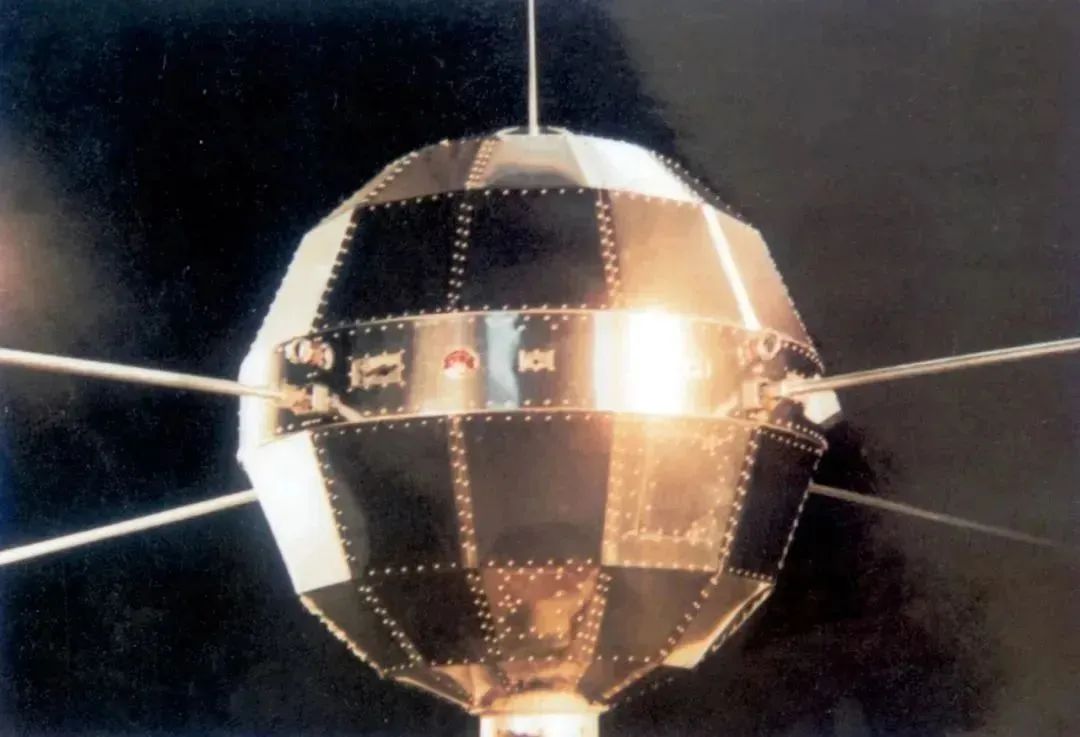

55年前,东方红一号卫星冲破天际,中国独立自主发射第一颗卫星,一举实现“上得去、抓得住、听得到、看得见”,在“一穷二白”的条件下蹚出一条自力更生之路。没有先进的计算机,科研人员就靠手摇计算器、笔和算盘;没有低温试验室,就去冷库进行试验。“土办法”的背后,是“我们也要搞人造卫星”的坚定信念。

东方红一号卫星

用笔和算盘“算”出一颗卫星,这段历史早已经说明:关键核心技术是国之重器,是要不来、买不来、讨不来的,必须切实提高我国关键核心技术创新能力,把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里。

在中国航天科技集团有限公司五院举办的纪念习近平总书记给参与“东方红一号”任务的老科学家回信5周年暨“东方红一号”发射55周年座谈会上,戚发轫、叶培建、彭成荣、胡其正等曾参与“东方红一号”任务的老科学家紧紧相拥、双手紧握。

从回忆如何“响应毛泽东主席的伟大号召”、“东方红一号卫星”如何实现“上得去、抓得住、听得到、看得见”、“给钱学森老院长汇报工作的两三事”到畅谈“走一条有中国特色的空间事业之路”……重提往昔岁月,白发早已爬满双鬓的老科学家依旧激情澎湃,声音激昂铿锵,仿佛眼下就是那段风华正茂、热血沸腾的岁月。

当《东方红》乐曲从遥远的太空传回时,有科学家站在大漠的寒风中,翘首星空,追寻着那颗刚刚升空的中国新星。

东方红一号卫星乐音装置备份件(王乐天 摄)

“我是中国人。” “要为中国人争一口气。”老一辈航天人不求名利,舍家为国,向世界展示了何为中国人的志气和骨气。

进入新时代,“神舟”飞天已是寻常、“北斗”组网全面实现、“嫦娥”揽月化作现实……而东方红一号卫星划破天际的壮丽篇章,将永远铭刻于民族复兴的历史丰碑上,成为永不褪色的时光坐标。

精神接力跨时空

“不管条件如何变化,自力更生、艰苦奋斗的志气不能丢。”习近平总书记的回信既是对历史的致敬,更是对未来的期许。

时光流转,这封珍贵的回信持续激励着航天人逐梦前行。

凭借东方红一号卫星发射以来55年的技术积累、人才积累,中国正在加快建设航天强国。除此之外,这段奋斗历程还留下一笔宝贵的精神财富——热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀。

薪火相传续华章,非凡成就的背后是代代传承的无私奉献精神火炬——

航天队伍从不缺乏青年科技人才的身影。彼时,东方红一号卫星研制团队平均年龄不到30岁。如今,长征三号甲系列运载火箭总体设计团队平均年龄不到30岁,梦天实验舱总装团队平均年龄33岁,北斗卫星团队核心人员平均年龄36岁,一代代年轻人向着建设航天强国目标勇毅前行。

戚发轫院士从1957年参加工作就加入航天事业,如今虽已92岁高龄,却依旧奔走在航天精神教育一线,用一辈子诠释了“热爱祖国、无私奉献”的深刻内涵。

航天事业从无到有、从小到大,离不开成千上万普通建设者的青春热血,他们秉承舍家为国的共同情怀,从五湖四海汇聚在茫茫戈壁,把自己奉献给新中国的航天事业。

千磨万击还坚劲,非凡成就的背后是生生不息的自力更生精神血脉——

中国航天事业的每一次飞跃,都是对“航天报国”初心使命的回答。让世界“看得见”中国,让宇宙“听得见”《东方红》,这是第一代航天人的愿望。

2022年,中国空间站全面建成;2024年,“鹊桥二号”顺利升空,“嫦娥六号”月背取壤;2025年,“天问二号”即将开启深空探索新征程,载人月球探测工程登月阶段任务各项研制建设进展顺利……

月背上的嫦娥六号探测器

每一次叩问太空都是下一次探索的起点,每一次技术飞跃都足以擦亮中国航天“自力更生、艰苦奋斗”的闪耀标签。

众人拾柴火焰高,非凡成就的背后是凝心聚力的协同攻关精神烙印——

在东方红一号卫星飞入太空的那一刻,中华民族这场“合力问天”的征途就已正式开启。

东方红一号卫星发射时,我国动用了当时全国近60%的通信线路。从试验场区到各个观察测控站,守卫通信线路的群众多达60万人,他们“大力协同、勇于登攀”,创造出中国奇迹。中国北斗,全球梦圆,北斗导航系统工程背后凝结着400多家研发单位、30多万名科研人员长达数十年的辛勤耕耘。

航天事业千人一枚箭、万人一杆枪,需要大融合、需要大联动,俨然成为发挥新型举国体制优势的成功典范。

1970年4月之前,浩渺的太空没有一颗属于中国的卫星,如今,“风云”“高分”“北斗”……中国的卫星接连上天。再回首,我们早已唱着《东方红》,开启航天新纪元。

追星揽月,志在苍穹。中国航天人步履不停,以开放胸怀拥抱世界,以坚韧意志突破边界。我们对“这个春天”表达最深情的致敬,礼赞新中国这段动人心弦的时代篇章。

(顾航瑜)